WORK / ARBEITEN

Ich wollte mal Künstler werden

Info 🔗

Info 🔗- Bild

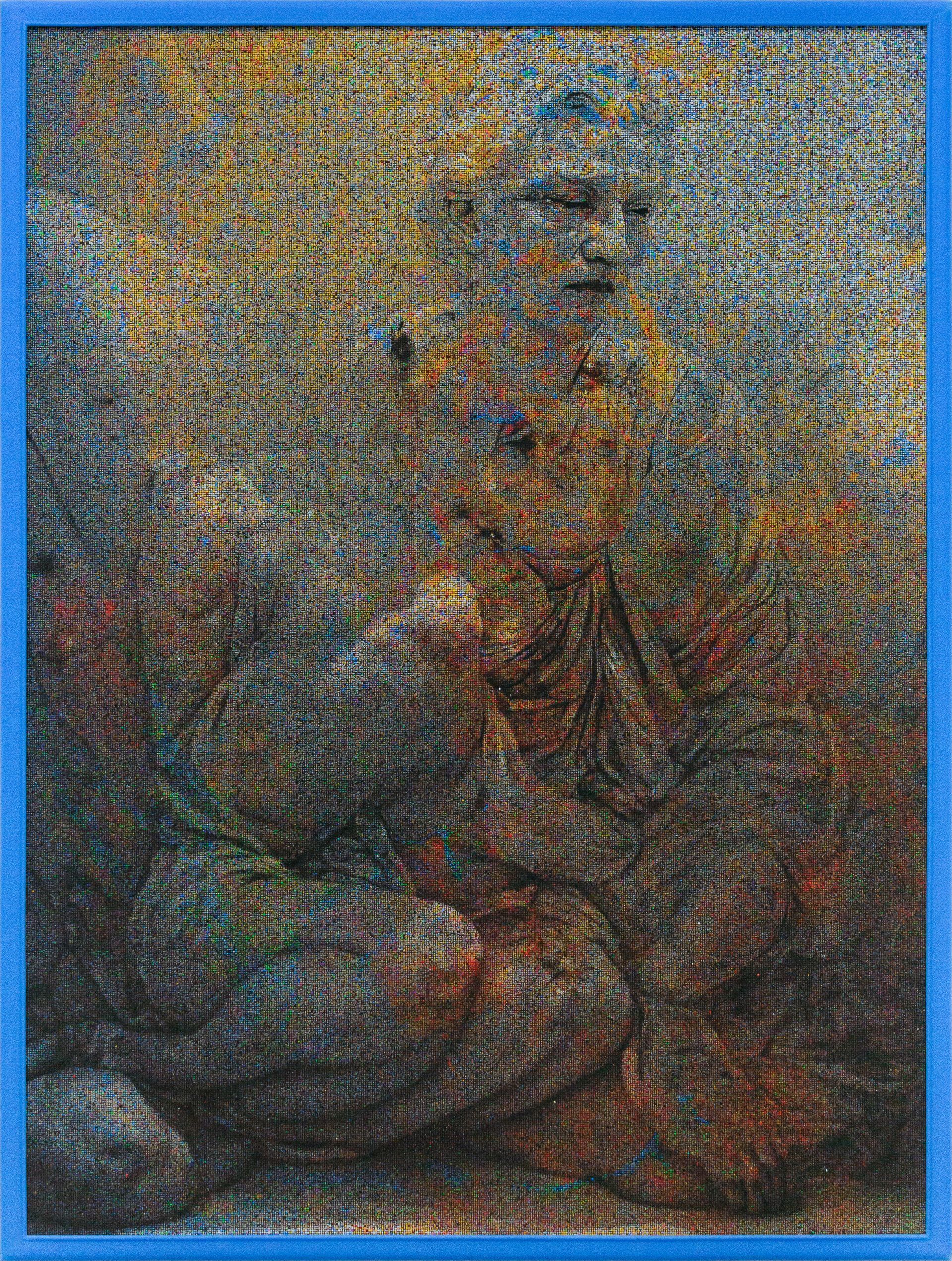

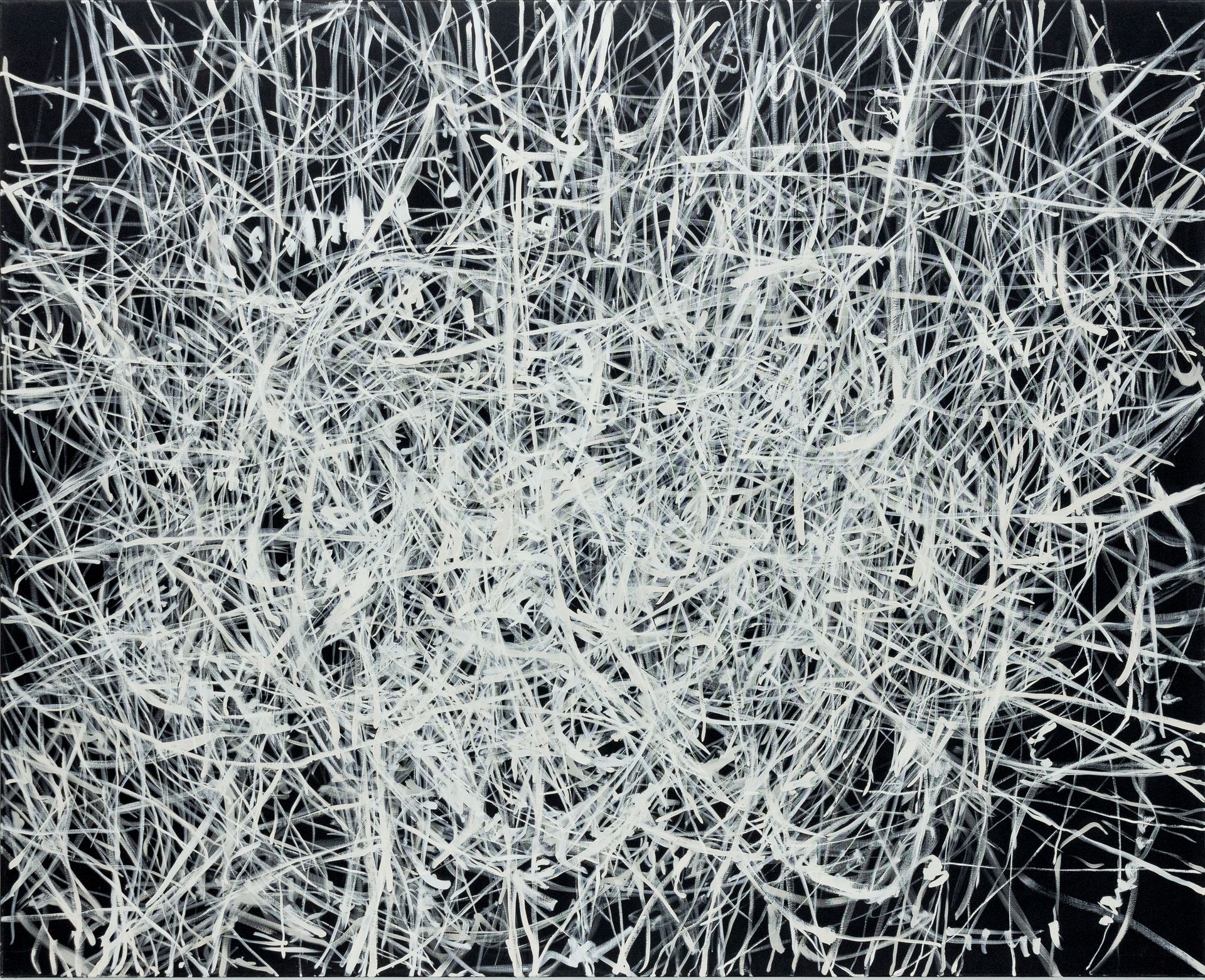

Ich wollte mal Künstler werden

Pigment auf Leinwand

Blauer Rahmen

200 x 150 cm

2025

Gutes Bild

Info 🔗

Info 🔗- Bild

Gutes Bild

Pigment auf Leinwand

Blauer Rahmen

200 x 150 cm

2025

Der Ursprung der Welt

Info 🔗

Info 🔗- Objekt

Der Ursprung der Welt (Typ H + Typ B)

Porzellan

Holografisches Textil

Acrylglas

Holz

Kunststoff

Aluminium

Edelstahl

25 x 19 x 6 cm

2025

Frequency

Info 🔗

Info 🔗- Klanginstallation

Frequency

Resonanzlautsprecher

Sound: Stereo

Glasscheibe

200 x 90 x 1 cm

2024

Secession

Info 🔗

Info 🔗- Bild

Secession

Pigment auf Leinwand

Blauer Rahmen

200 x 150 cm

2024

Zinnober (Secession)

Info 🔗

Info 🔗- Raumklanginstallation

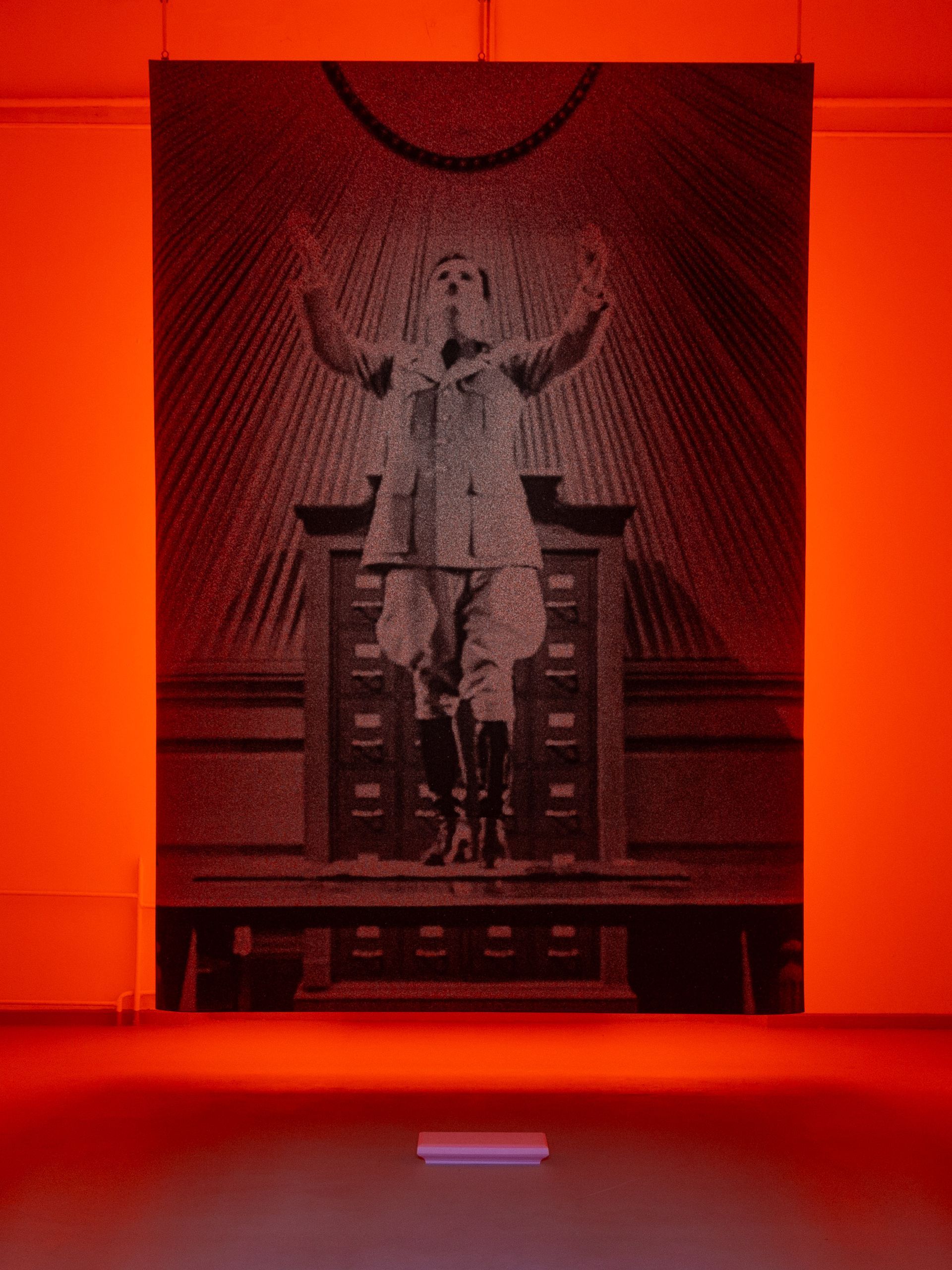

Zinnober (Secession)

Lichtspot

Resonanzlautsprecher

Fensterfolie (Rot-Orange)

Holografisches Textil

Styrodur

Sound: Stereo

Glaskasten: 171 x 158 x 102 cm

2024

Nur ein Nagel hat so etwas gern

Info 🔗

Info 🔗- Rauminstallation

Nur ein Nagel hat so etwas gern

Styrodur

Folie (Rot-Orange)

Kupferblech

Holz

Sound: Stereo + Subwoofer

Pigment auf Archiv-Büttenpapier

ca. 800 x 1000 x 650 cm

2024

Gloria

Info 🔗

Info 🔗- Objekt

Gloria

Blauer Samt

HDF Faserplatte

Metallbeschläge

Schachtdeckel

Beton

Gusseisen

29,5 x 88,5 x 63 cm

127 kg

2024

Ecce homo

Info 🔗

Info 🔗- Rauminstallation

Ecce homo

Lichtspot

Molton

Absperrung zur Kontrolle von Menschenmengen

Pigment auf Archiv-Büttenpapier

gerahmt

ca. 200 x 450 x 300 cm

2023

HOLY SHIT

Info 🔗

Info 🔗- Objekt

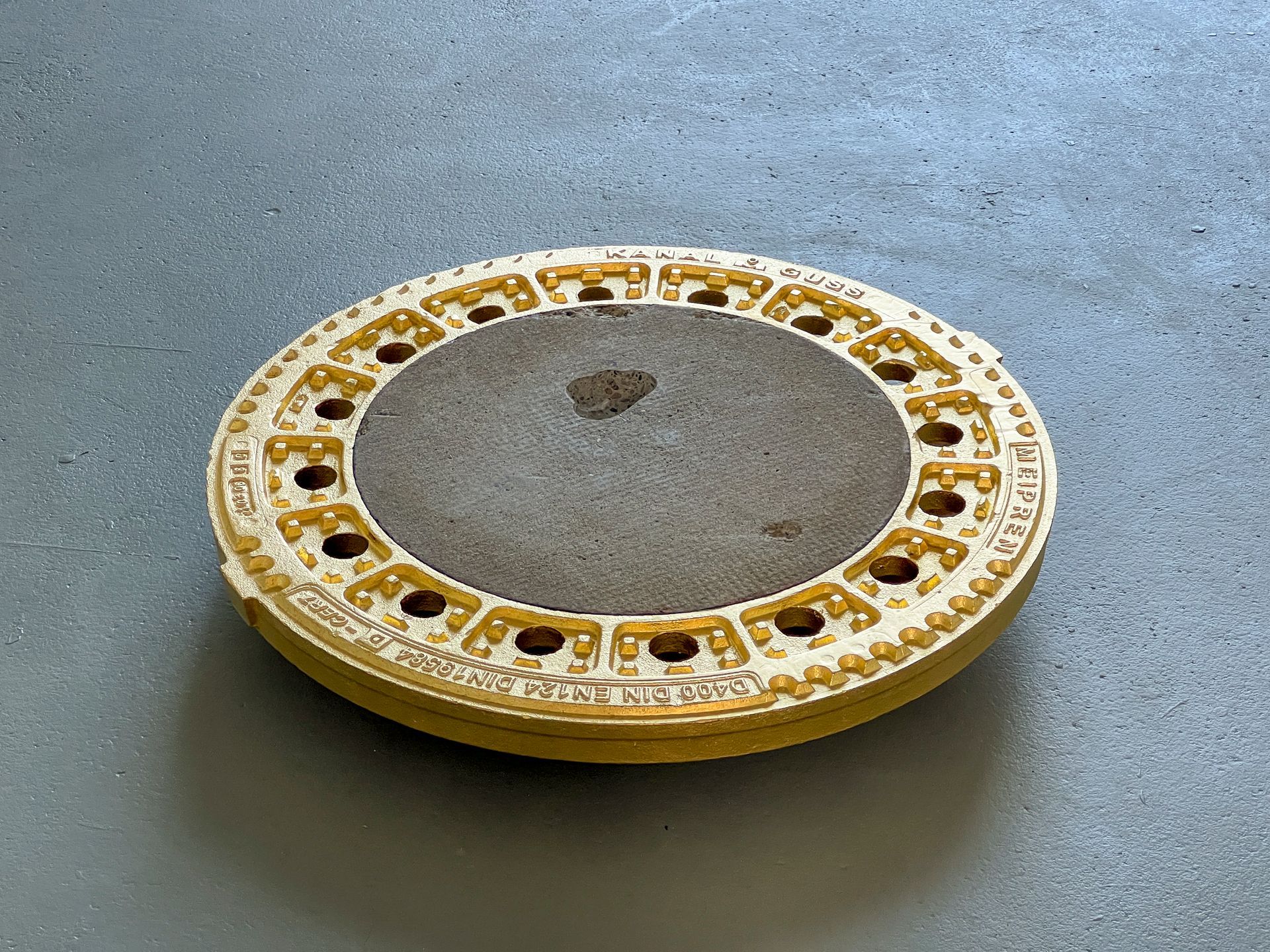

HOLY SHIT

Schachtdeckel

Beton

Gusseisen

24 Karat Blattgold

⌀68 x 10 cm

118 kg

2023

Rothschild Persian Carpet

Info 🔗

Info 🔗Carpet Diem Series

- Objekt

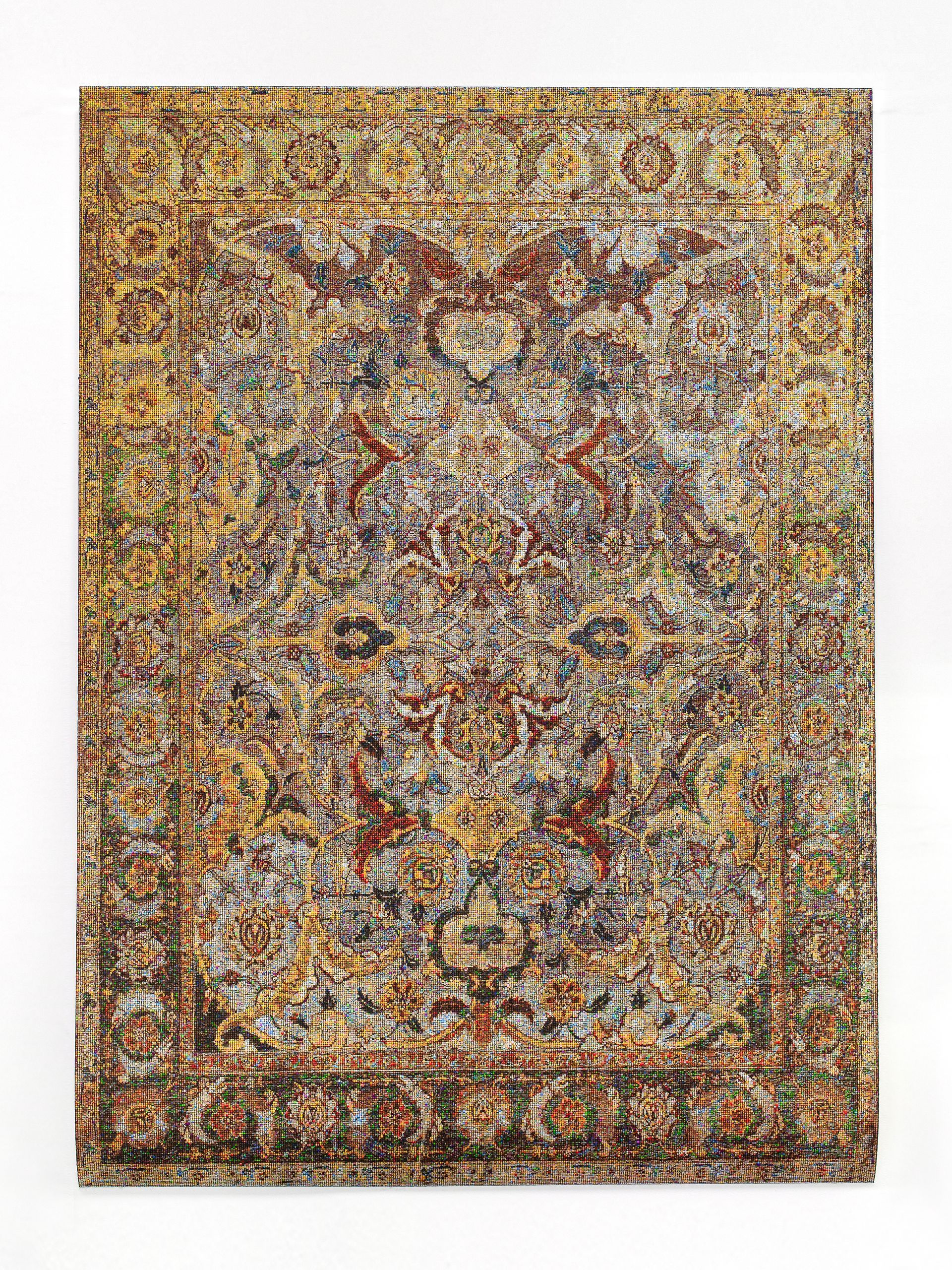

Rothschild Persian Carpet

Aluminium

Pigment auf Archiv-Büttenpapier

197 x 141cm

2022

Liegende

Info 🔗

Info 🔗- Bild

Liegende, (Diptychon)

Pigment auf Archiv-Büttenpapier

39,7 x 59,4 cm

2022

Clark Sickle-Leaf Carpet

Info 🔗

Info 🔗Carpet Diem Series

- Objekt

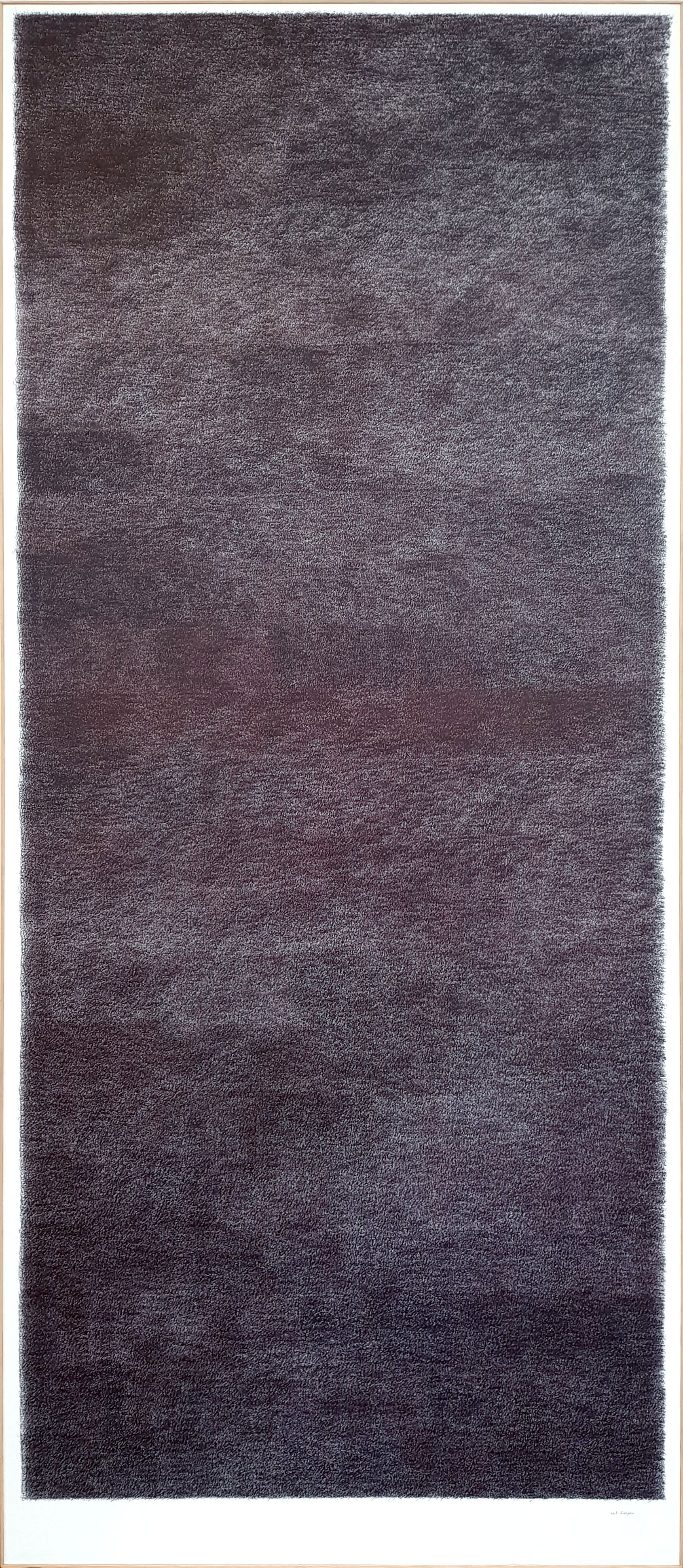

Clark Sickle-Leaf Carpet

Aluminium

Pigment auf Archiv-Büttenpapier

267 x 196cm

2021

Faltenwurf Ω

Info 🔗

Info 🔗- Bild

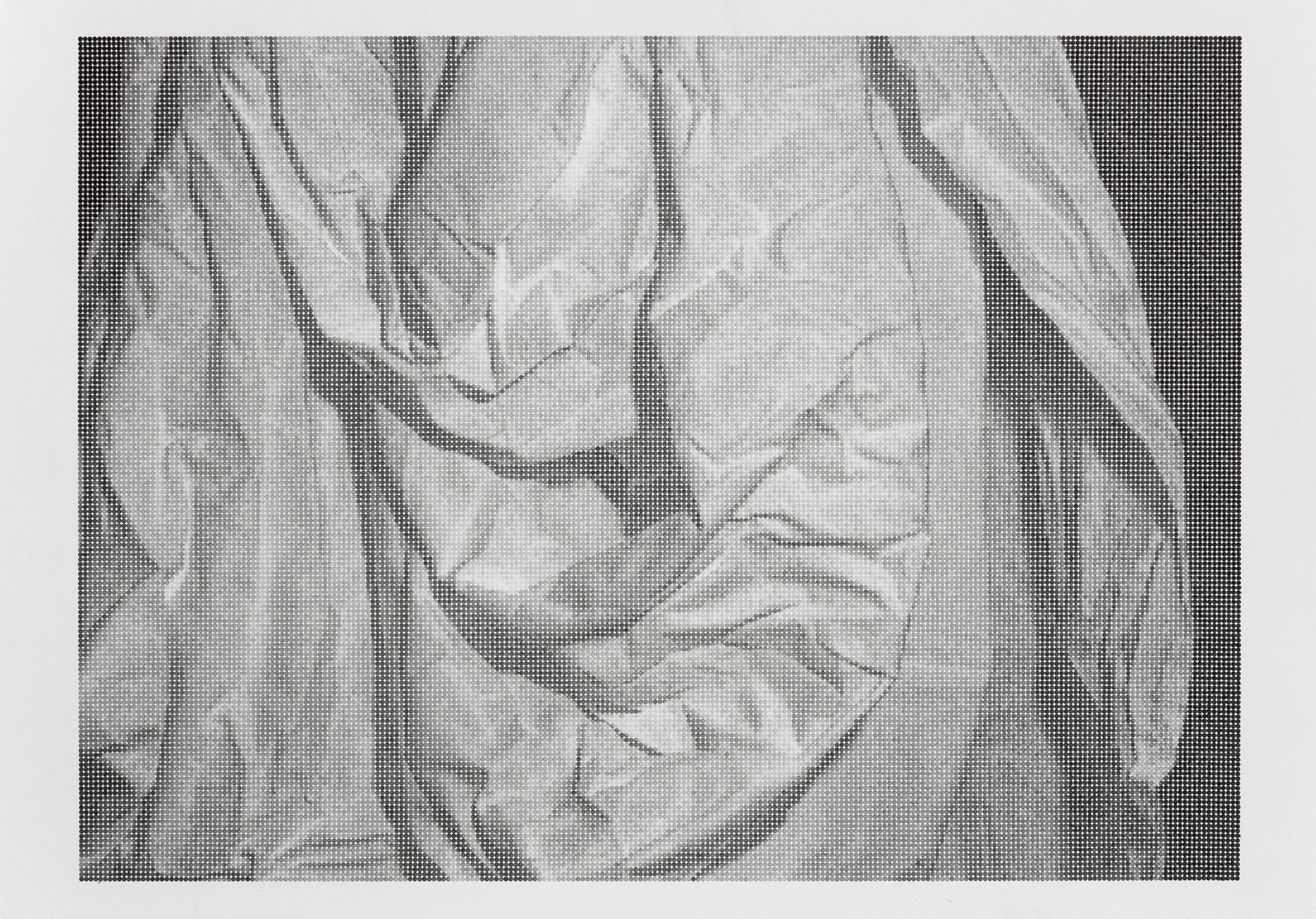

Faltenwurf Ω

Aquarell auf Papier

100 x 70 cm

2021

SEHSTÜCK

Info 🔗

Info 🔗- Video 🔗(Explicit Content)

SEHSTÜCK

Abb. Filmstill (Screenshots)

9:16 (1.080 x 1.920 px)

25 FPS

Sound: Stereo

02:55 min.

2021

Lügende Bilder

Info 🔗

Info 🔗Serie

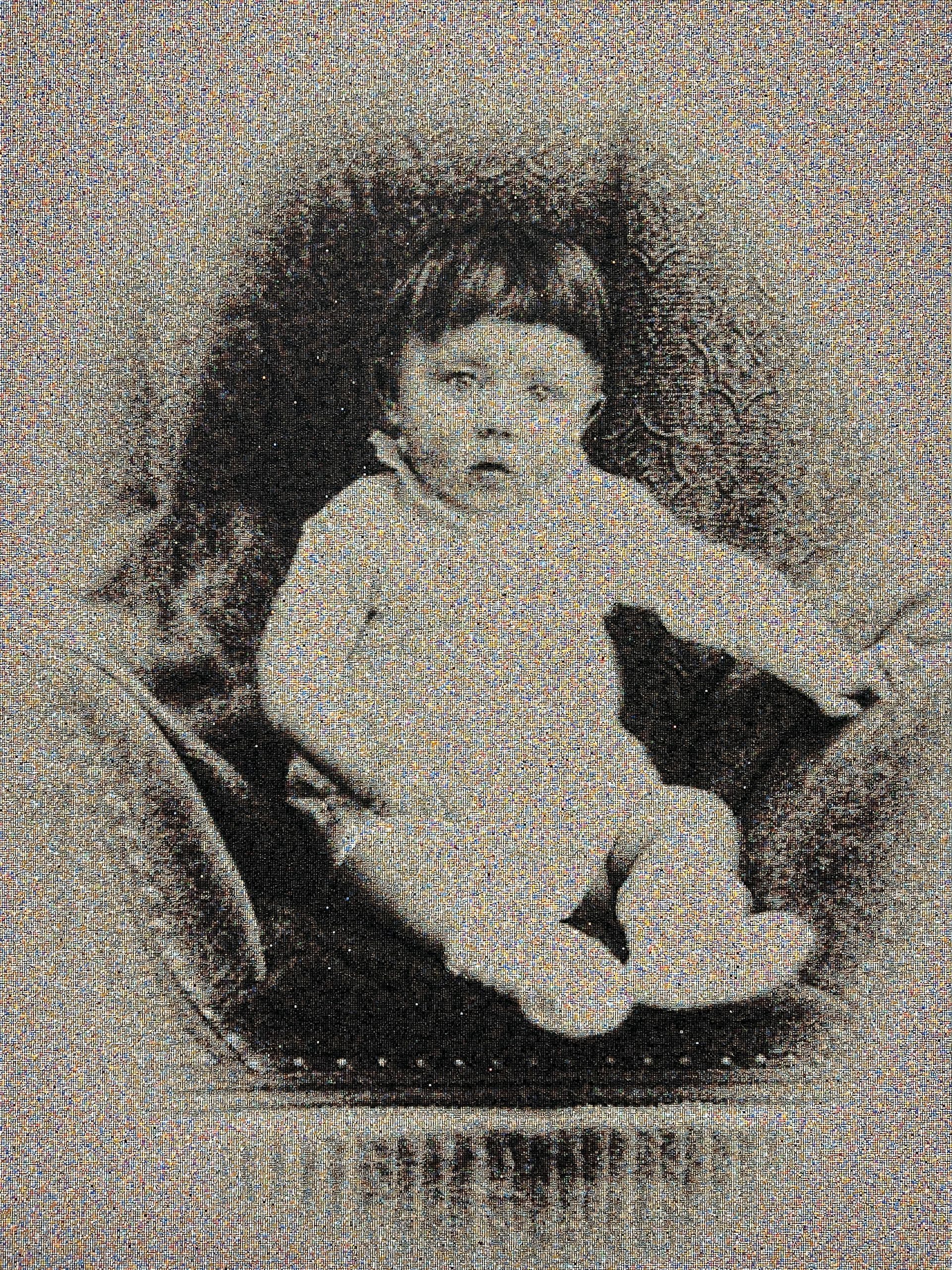

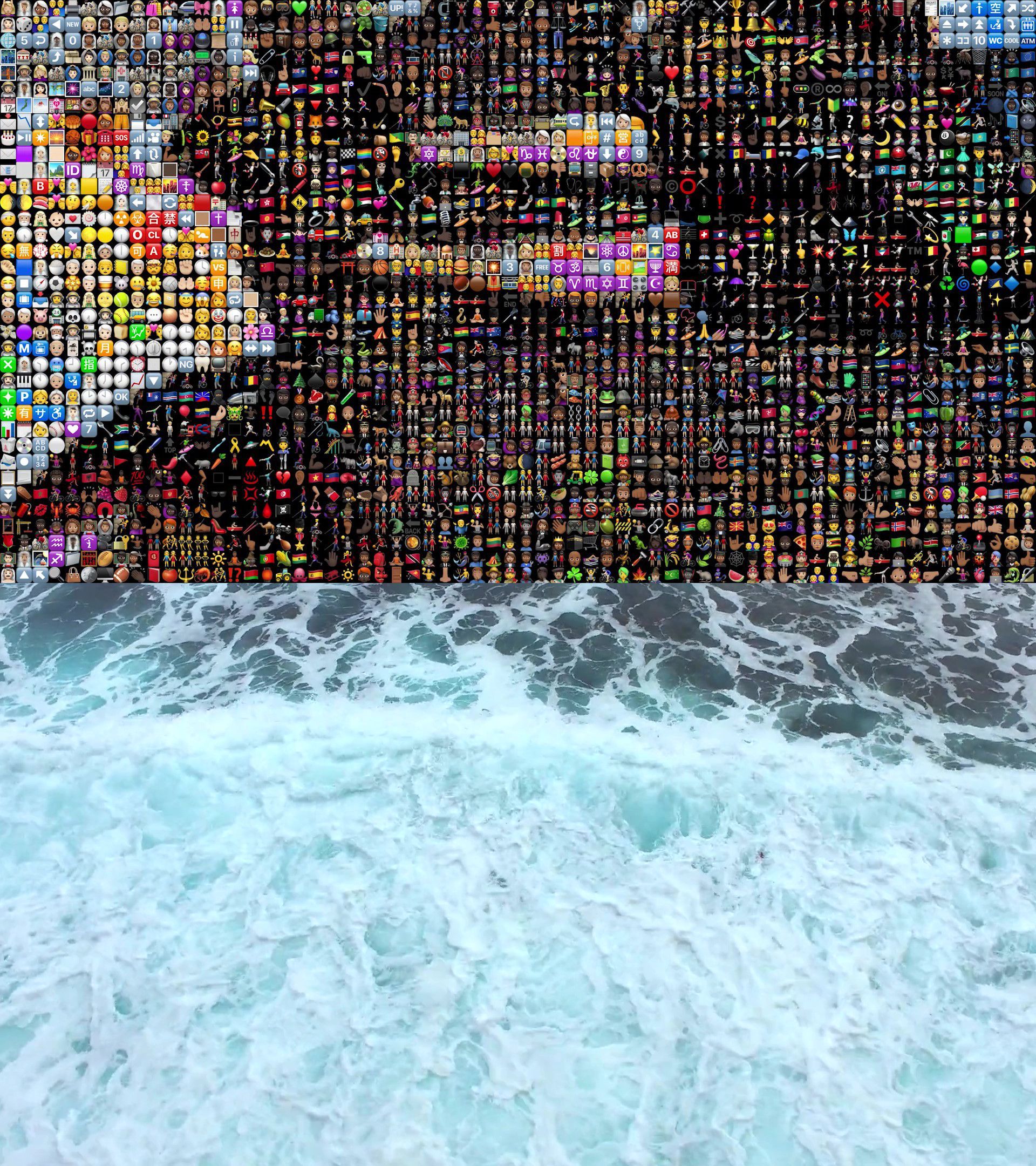

Lügende Bilder

- Bild

Kinder #8

Aquarell auf Papier

alle 15 x 20 cm

2019/2025

ELECTRIC AVE

Info 🔗

Info 🔗- Video

ELECTRIC AVE (Found Footage)

Abb. Filmstill (Screenshot)

9:16

25 FPS

Sound: Stereo

02:55 min.

2016

Porno-Grafisch

Info 🔗

Info 🔗- Bild

Porno-Grafisch

Öl auf Leinwand

178 x 220 cm

2018

einige Wolken ziehen nicht vorüber (Zinnober)

Info 🔗

Info 🔗Serie

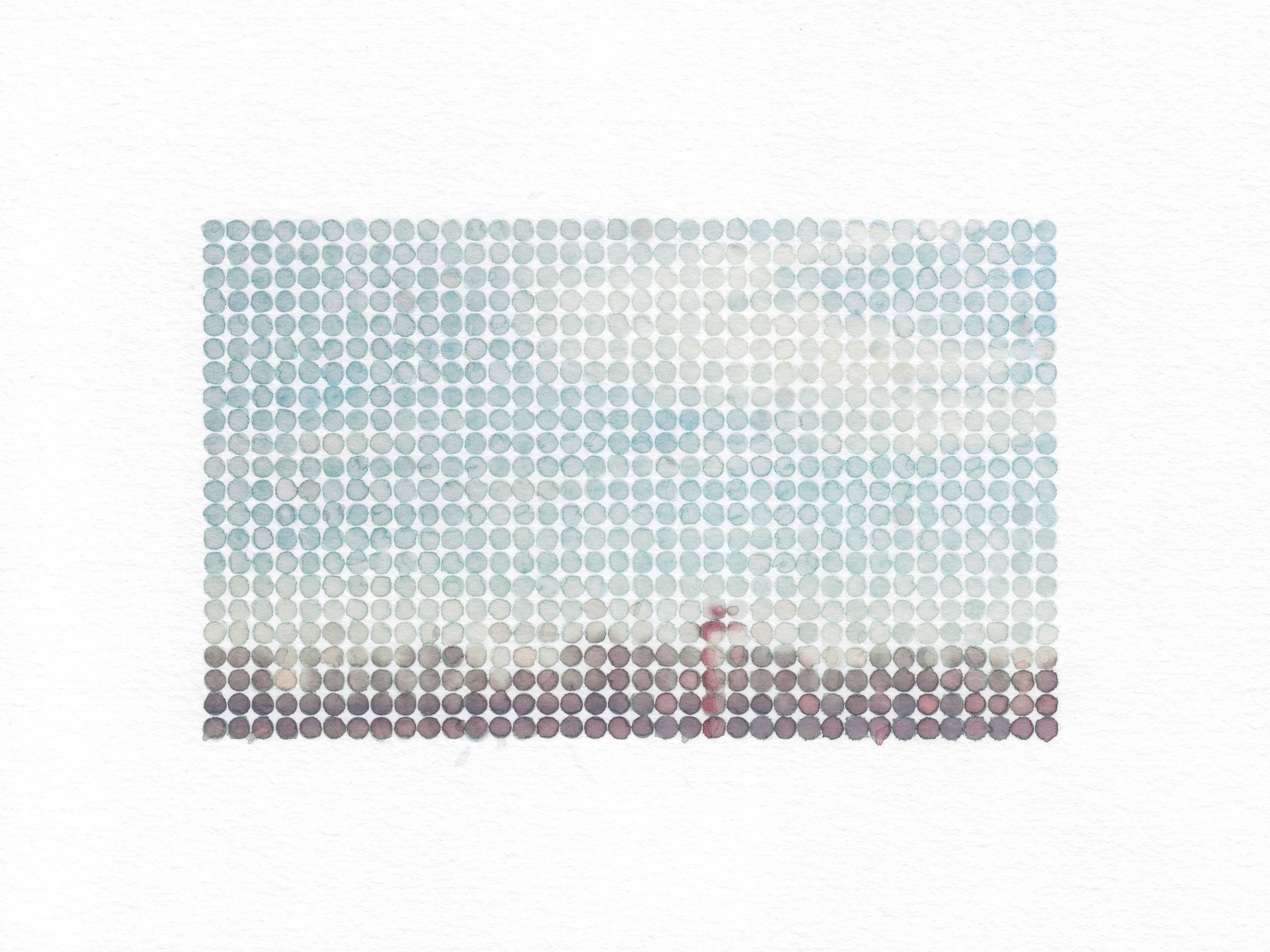

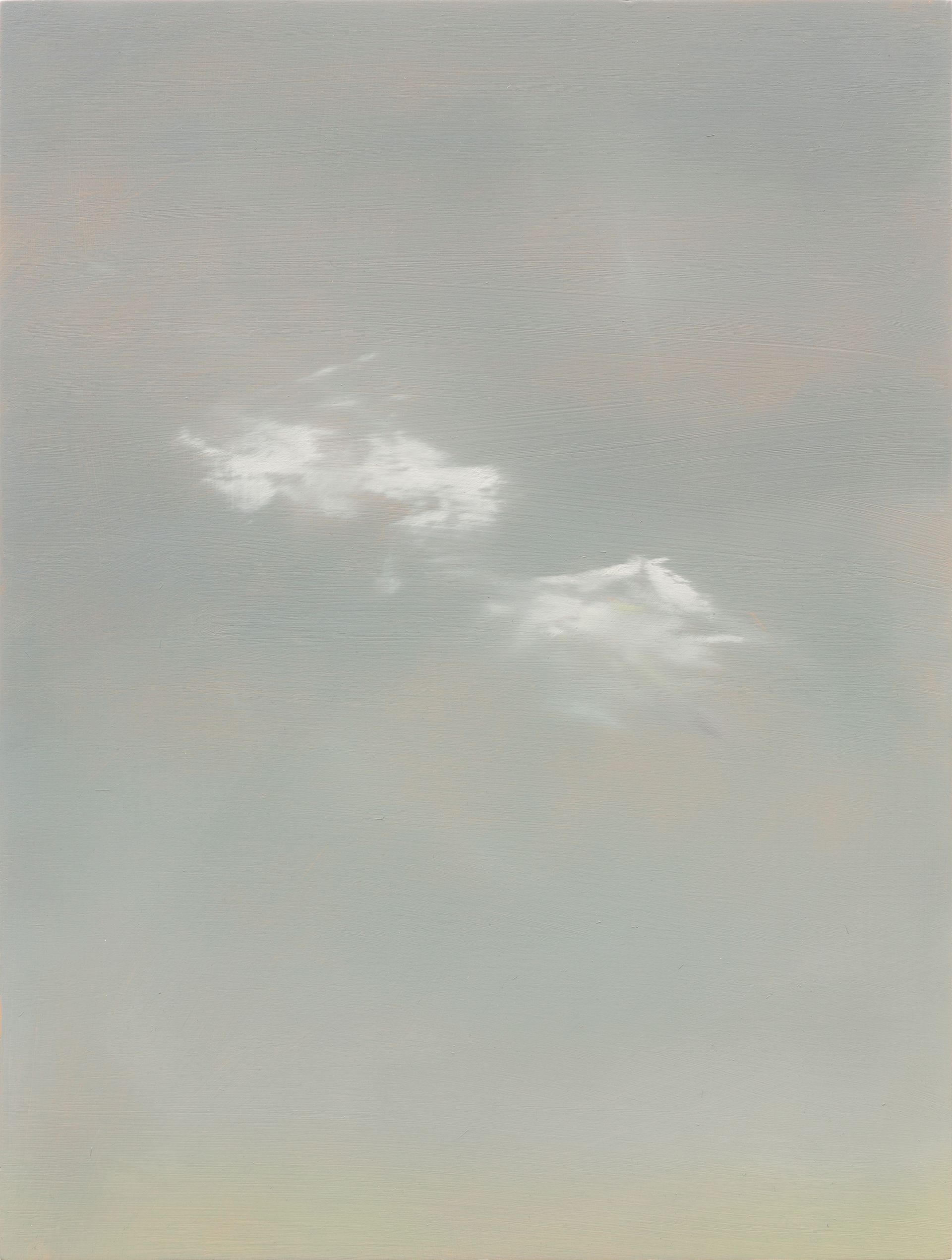

einige Wolken ziehen nicht vorüber

- Bild

Wolke 7

Öl auf MDF Platte

alle 48 x 36 cm

seit 2017

Die neunte Symphonie

72 Jungfrauen (Huris)

Info 🔗

Info 🔗Serie

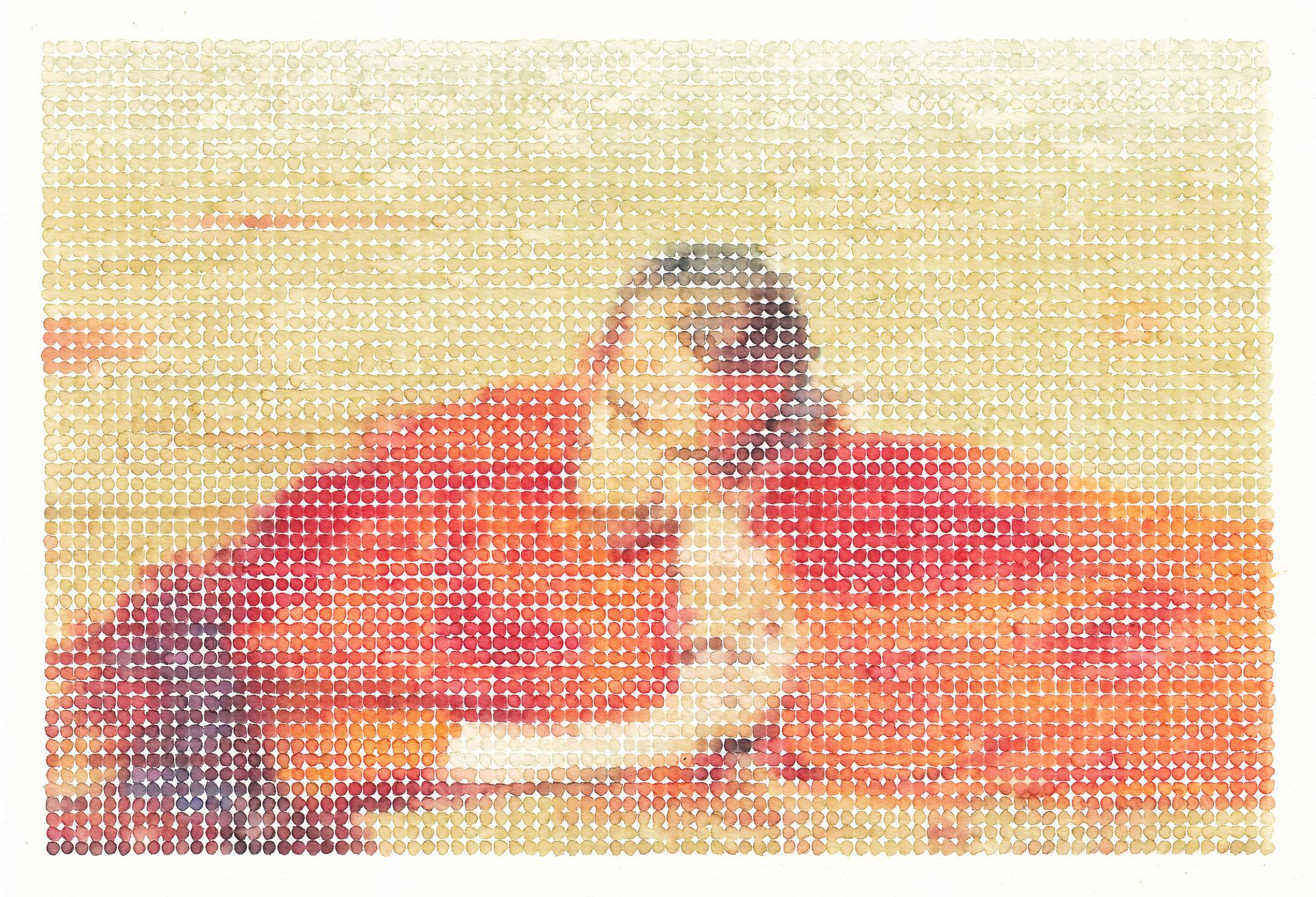

72 Jungfrauen (Huris)

- Bild

nthptng #2

Aquarell auf Papier

alle 20 x 30 cm

2015

Autogramm

- Bild

Autogramm

Kugelschreiber auf Papier

210 x 98,7 x 2 cm

2014